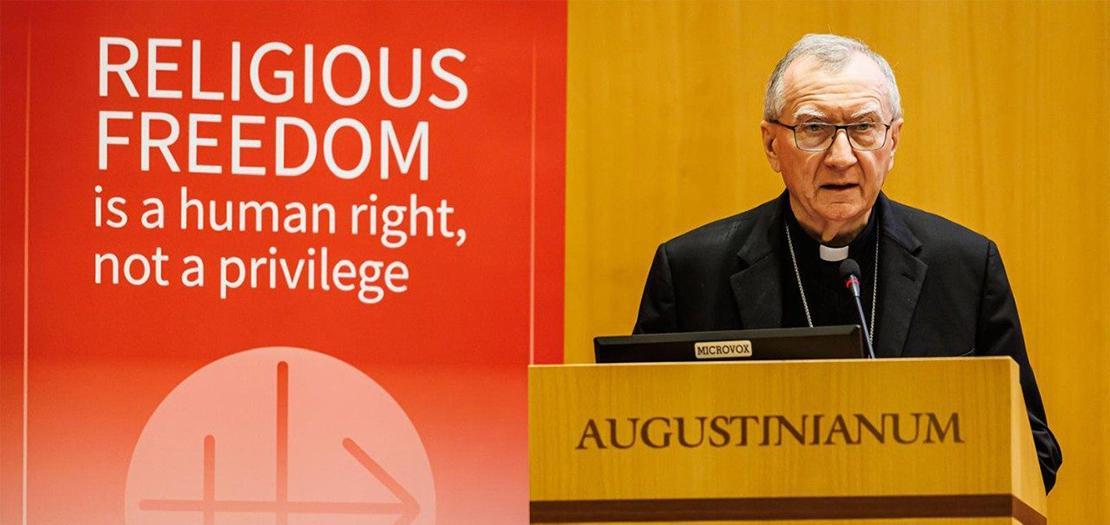

Lors de la présentation du rapport 2025 sur la liberté religieuse de l’Aide à l’Église en détresse, le cardinal Parolin, Secrétaire d’État du Saint-Siège a estimé qu’«il est inquiétant que l'édition du 25e anniversaire de ce rapport soit la plus volumineuse depuis sa création». Cela indique «que les violations de la liberté religieuse augmentent d'année en année» a-t-il constaté.

«Le rapport 2025 sur la liberté religieuse dans le monde fournit une analyse exhaustive de la dynamique mondiale et révèle un tableau inquiétant: la liberté religieuse est sévèrement restreinte dans soixante-deux des cent quatre-vingt-seize pays, touchant environ cinq milliards quatre cents millions de personnes. En d'autres termes, près des deux tiers de la population mondiale vivent dans des pays où de graves violations de la liberté religieuse ont lieu». C’est ce qui ressort de l’analyse du Secrétaire d’État du Saint-Siège concernant ce rapport de l'Aide à l'Église en détresse, AED.

Une liberté religieuse sans barrière

«La réalisation de cette liberté donnée par Dieu, qui est profondément ancrée dans la nature humaine, ne devrait pas être entravée par des barrières d'ordre personnel, social ou gouvernemental. Comme l'affirme avec éloquence la Déclaration, la vérité ne peut être imposée que par sa propre vérité», a fait remarquer le cardinal Secrétaire d’État tout en soutenant que «cette affirmation est conforme au concept biblique selon lequel la foi doit être une réponse libre à une invitation divine, et non une soumission forcée. Il reconnaît et respecte le désir inné de l'être humain de rechercher un sens ultime et la transcendance».

Par conséquent, «les hommes et les femmes du monde entier méritent d'être libérés de toute forme de contrainte en matière de foi, qu'il s'agisse de pressions sociales subtiles ou de mandats étatiques explicites», a-t-il appelé. Aux yeux du cardinal Parolin, «il incombe aux gouvernements et aux communautés de s'abstenir de contraindre quiconque à violer ses convictions profondes ou d'empêcher quiconque de les vivre authentiquement». Toutefois, «cette liberté ne constitue pas une approbation générale du mensonge ou un passe-droit pour embrasser l'erreur de manière imprudente» mais «il s'agit plutôt d'une invitation à rechercher la vérité avec diligence, tout en gardant à l'esprit que même ceux qui s'égarent dans leur quête conservent des droits inviolables contre la force, et que tous sont appelés à rendre des comptes sur le plan moral».

Reconnaissance de la liberté religieuse dans le cadre juridique

«De par sa nature universelle, le principe de liberté religieuse imprègne tous les aspects des interactions humaines, tant individuelles que collectives. Sur le plan personnel, il protège le sanctuaire intérieur de la conscience, cette boussole donnée par Dieu qui guide les choix éthiques et spirituels. Sur le plan collectif, il favorise l'émergence de communautés dynamiques où des personnes de confessions différentes peuvent vivre ensemble, contribuer à la société et engager un dialogue constructif sans crainte de persécution», a expliqué le cardinal Parolin.

«Pour que ce droit soit réalisé, il doit être formellement reconnu dans les cadres juridiques. Il devrait être inscrit comme un droit civil fondamental dans les constitutions, les lois nationales et les traités internationaux», a-t-il exhorté.

Pour lui «il est toutefois important de noter que la liberté religieuse ne doit pas être considérée comme un absolu sans limites, mais plutôt comme un équilibre dynamique, encadré par la sagesse et l'équité». De ce fait, «les autorités civiles jouent un rôle central dans ce contexte, en promulguant une législation conforme à la loi morale immuable (fondée sur la raison naturelle et la révélation divine) en vue de prévenir les abus. La nécessité de telles garanties reste un sujet de débat». La déclaration Dignitatis Humanae présente plusieurs arguments convaincants à cet égard en vue de protéger les droits des citoyens; de favoriser la paix publique et de défendre la moralité.

De la déclaration Dignitatis Humanae

Se focalisant sur la déclaration "Dignitatis Humanae ", le cardinal note qu'elle «tisse une tapisserie de liberté tempérée par la responsabilité, encourageant les sociétés à construire des ponts plutôt qu'à ériger des barrières dans la recherche de la vérité», expliquant que cette vision s'est depuis «propagée», inspirant l'engagement catholique dans des organisations internationales telles que les Nations unies et «alimentant les mouvements contre la persécution religieuse». «Elle nous rappelle que, lorsqu'elle est correctement ordonnée, la liberté n'est pas seulement un droit, mais aussi un chemin vers la vérité et une communion plus profonde avec Dieu et avec son prochain» et le cardinal de soutenir que le message central de Dignitatis Humanae est «le droit des individus et des communautés à la liberté sociale et civile en matière religieuse».

le Secrétaire d'Etat du Saint-Siège indique que «la déclaration Dignitatis Humanae présente plusieurs arguments convaincants à cet égard: protéger les droits des citoyens, favoriser la paix publique et défendre la moralité publique».

«Lorsqu'on aborde la question de la liberté religieuse, il est essentiel de prendre en considération ce que j'oserais appeler l'équivalent laïc de Dignitatis Humanae, et la pierre angulaire même de l'édifice des droits de l'homme contemporains dans le droit international. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé.»

Concluant son discours, le cardinal a fait référence au Pape Léon XIV qui a affirmé «que la liberté religieuse ne constitue pas un rempart facultatif, mais essentiel, intrinsèquement lié à notre création à l'image de Dieu, permettant ainsi à chaque âme de rechercher la vérité et de construire des sociétés équitables. Sans cette liberté, a-t-il averti, le tissu éthique de la société s'effiloche inévitablement, conduisant à des cycles d'asservissement et de conflit».

Faisant écho à la sagacité du dernier Urbi et Orbi de son prédécesseur, le Souverain pontife a réitéré: «Il ne peut y avoir de paix sans liberté de religion, liberté de pensée, liberté d'expression et respect.» Il a ajouté que l'Église catholique défend la liberté religieuse pour tous et que «ce droit doit être reconnu dans la vie juridique et institutionnelle de chaque nation. La défense de la liberté religieuse ne peut donc rester abstraite; elle doit être vécue, protégée et promue dans la vie quotidienne des individus et des communautés», a rapporté le cardinal Pietro Parolin.

Françoise Niamien - Cité du Vatican